WAKO – eine technische Illusion

Die Wankkompensation (WAKO) findet nicht statt – leider. Die SBB hat entschieden, auf diese neue Technologie zu verzichten. Ihr Einsatz war erst ab 2027 vorgesehen, trotzdem erfolgt dieser ernüchternde Entscheid jetzt schon, 5 Jahre vorher. Der Zweck von WAKO bestand darin, kürzere Reisezeiten ohne teure Infrastrukturinvestitionen zu realisieren. Daraus wird nun nichts.

War alles nur eine technische Illusion?

Was ist WAKO?

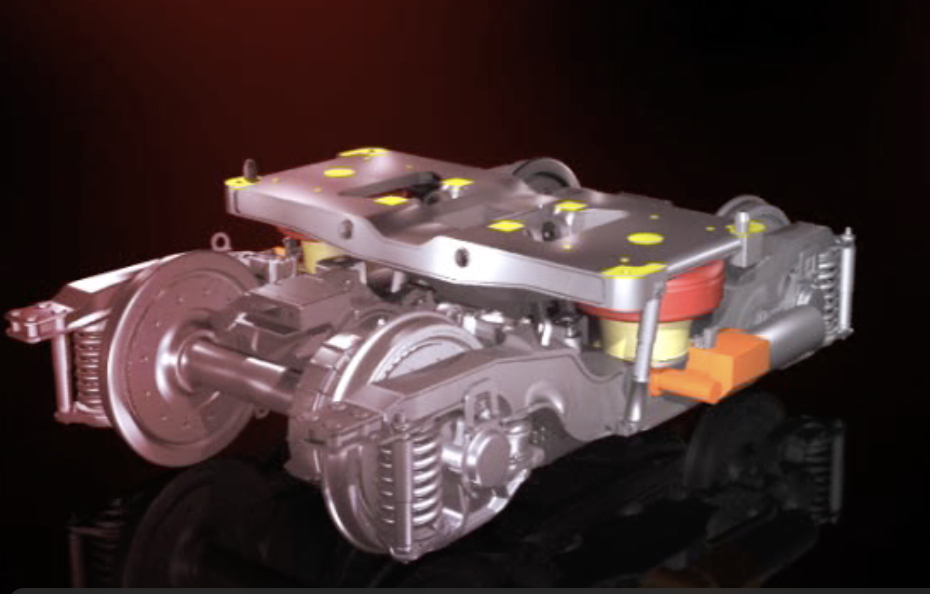

WAKO ist eine neuartige Drehgestelltechnologie, die von Ingenieuren von Bombardier in Winterthur entwickelt worden ist. Sie verspricht Leistung, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die Innovation besteht im Wesentlichen aus einem neuartigen Zusammenspiel der Geometrie der Wankstabilisatoren und der Steifigkeit der Lagerung. Dank einem Redundanzkonzept sorgt WAKO für ein ausfallsicheres Verhalten des Drehgestells. Eine natürliche Pendelwirkung wird durch einen elektrohydraulischen Antrieb unterstützt. Erwähnt wird eine Komforteinbusse bei einem Wechsel des Komfortantriebes in den Neigebetrieb. Das technische Video des Herstellers ist auch für den Laien plausibel (siehe Herstellervideo von Bombardier, am Ende)

Zum Hintergrund

Die FV-Dosto Flotte ist mit einer Wankkompensation ausgerüstet, die schnelle Kurvenfahrten ermöglichen soll. Damit wird bezweckt die Vorteile von Doppelstockzügen mit jenen der Neigezüge zu kombinieren, um Zeit zu gewinnen. Dabei stand im Vordergrund, dass dieser Zeitgewinn von einigen Minuten zwischen der Bahnzentren einen Stundentakt ermöglicht und gleichzeitig Infrastrukturausgaben in der Höhe von einer Mia. CHF eingespart werden könnten. Also zwei Fliegen auf einen Streich: schnellere Fahrzeiten und Infrastruktureinsparungen.

Nun also doch nicht. Trotz Beteuerungen des Herstellers (heute Alstom), wonach die WAKO-Technik einwandfrei funktioniere und die Stabilität auch in Kurven gegeben sei, verzichtet die SBB auf weitere Optimierungen der Laufruhe und das mit weit reichenden Folgen: Verzicht auf kürzere Fahrzeiten auf den Strecken Lausanne-Bern und Zürich-St. Gallen, statt dessen Infrastrukturinvestitionen im Umfang von 1 Mia. CHF. Mildernd wirkt sich aus, dass diese Investitionen ohnehin zumindest teilweise irgendwann hätten getätigt werden müssen.

Viel Stoff für Spekulation

Jeder weiss es besser. Die NZZ weiss zu berichten, dass sich die SBB nun trotz des Verzichtes auf WAKO nun doch mit dieser „pannenanfälligen“ Technik auseinandersetzen muss (2.7.22, S. 9). Demgegenüber ist einer Graphik der SBB zu entnehmen, dass WAKO lediglich für 6% der Ursachen der technischen Störungen zuständig ist (Eisenbahn-Revue 8-9/22, S. 407). Hat man zu früh die Flinte ins Korn geworfen oder war der Entscheid richtig?

Offene Fragen

Der Verzicht auf WAKO wirft einen Rattenschwanz von offenen Fragen auf, die hier nur angedeutet werden können:

- Wie schlimm steht es eigentlich um die Frage der Laufruhe, auf geraden Strecken, beim bogenschnellen Fahren? Trifft nur das Fahrzeug die volle Schuld oder ist die Laufruhe auch vom Zustand der Infrastruktur abhängig? Wieso fährt der FV-Dosto auf der Neubaustrecke Mattstetten-Rothrist so ruhig und sanft wie kein zweites Fahrzeug?

- Welche finanziellen Folgen hat der Entscheid für die SBB? Wieviel der dank WAKO veranschlagten Einsparungen für den Ausbau der Infrastruktur von 1 Mia. CHF müssen nun doch getätigt werden?

- Mit welchen Massnahmen soll der Fahrkomfort weiter verbessert werden? Was ist von der Machbarkeitsstudie zu erwarten, die in Auftrag gegeben worden ist?

- Lässt sich aus dem Werkliefervertrag mit Bombardier bzgl. WAKO noch ein einigermassen plausibler und juristisch klagefester Anspruch der SBB ableiten?

Laufruhe – eine höchst individuelle Wahrnehmung

Jeder Passagier kennt das Wackeln des Zuges, wenn dieser die Richtung ändert, über Weichen fährt oder auf Gleisunebenheiten reagiert. Der Kopf des Reisenden wiegt sich im Rhythmus der Schwingungen einmal mehr, dann wieder weniger, die Lektüre wird erschwert, das Handy schwankt, alles unangenehme, aber zumutbare Randbedingungen des Zugfahrens.

Bei FV-Dosto soll nun alles anders sein. Die Erfahrung lehrt, dass die Laufruhe dieses Zuges sehr individuell wahrgenommen wird. So wie das Gleichgewicht bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt ist, so wie viele Menschen Schwindel und Höhenangst empfinden so vertrete ich hier die Ansicht, dass das Schwanken im angeprangerten FV-Dosto ein höchst subjektives Problem ist. Daraus folgt: man hätte sich mehr Zeit geben müssen, um den Fahrkomfort des FV-Dosto mit anderen Doppelstockzügen unter gleichen Testbedingungen an repräsentativen Stellen des Bahnnetzes zu vergleichen. Wieso waren die Probefahrten bei 450 Testkunden 2010/11 erfolgreich und heute nicht mehr. An der Lokomotive-gezogenen IC-2000 Komposition allein kann es nicht gelegen haben. Hat man die damaligen Probanden nochmals über ihre Erfahrungen im FV-Dosto befragt?

Einsparungen bei der Infrastruktur – alles Makulatur

Die Lieferantin Bombardier steht in jeder Beziehung schlecht da. Neben der verlorenen Zeit, die durch selbst- und drittverschuldete Verzögerungen der Auslieferung entstanden ist, kann man ihr weiter vorwerfen, dass sie nun als Folge unerfüllter Versprechungen Infrastrukurausgaben der SBB auslöst, die sonst hätten vermieden werden können. In den Augen der Öffentlichkeit erscheint Bombardier nun nicht nur als unzuverlässige Lieferantin, die den WLV nicht erfüllt, sondern auch als Verursacherin von erheblichen Zusatzkosten, die bei vertragsgemässer Erfüllung hätten vermieden werden können.

Aus der Beschaffungsgeschichte ergibt sich, dass der Entscheid zu Gunsten von WAKO dem damaligen Stand der Technik entsprach. Offenbar war damals weder bei der SBB noch bei Bombardier bekannt, dass Lokomotiv-betriebene Züge punkto Laufruhe im Vergleich zu Triebzügen folgende Vorteile aufweisen (EBR, 8-9/22, S. 408):

- Symmetrische Wagen und in der Regel zwei Drehgestelle mit gleichen oder sehr ähnlichen Massen, Feder- und Dämpfungseigenschaften im gleichen Wagen

- Leichtere Drehgestelle mit deutlich weniger nicht oder nur einfach abgefederte Masse im Verhältnis zur doppelt abgefederten Masse

- Keine traktionsverursachten Geräuschimmissionen und Vibrationen im Wagen

- Zusätzliche Dämpfungswirkung der Seitenpuffer an den Kuppelstellen der Einzelwagen.

Die Frage bleibt unbeantwortet, wäre aber spannend: wie hätten die Konkurrenten punkto bogenschnellen Fahrens, Doppelstockzug und Laufruhe abgeschnitten. Hätte der heute verbleibende Hoflieferant der SBB besser abgeschnitten? Man darf es bezweifeln, hatte die Firma Stadler doch bei Offertabgabe um ihre Technologie des bogenschnellen Fahrens im Gegensatz zu Siemens ein grosses Geheimnis gemacht.

Machbarkeitsstudie

Die nun laufende Machbarkeitsstudie will herausfinden, ob die zwei Ansätze zur weiteren Steigerung der Laufruhe (Verringerung der Steifigkeit in der Querrichtung, Anpassung und Anordnung der Wankstützen) technisch realisierbar und zulassungsfähig sind. Man wird einen gewissen Eindruck nicht los, dass damit das Problem mit grosser Wahrscheinlichkeit schubladisiert wird. Was hat man von einer verbesserten Laufruhe, wenn WAKO und dessen Sinn ohnehin nicht mehr umgesetzt werden soll. Wer garantiert, dass das umgebaute Drehgestell mehr Fahrkomfort bietet?

WAKO im WLV

Der einschlägige Anhang 31 des WLV FV-Dosto ist evolutiv in den Vertragsverhandlungen zum Grundvertrag hinzugefügt worden. Er darf als juristisch und technisch unausgegoren bezeichnet werden, ein Kind der Not, das einseitig von überforderten SBB-Juristen erzwungen worden ist. Für die Hersteller war bogenschnelles Fahren eine Anforderung unter vielen, eine Innovation, die noch in einer Testphase stand, was allen Beteiligten klar war. Dennoch enthält der einschlägige Anhang verzugsbegründende Termine, Verspätungspönalen, Wandelungsoptionen und vieles mehr.

Im Bauwesen werden komplexe Bauten zunächst im Rahmen eines Vorprojektes ohne Garantie und Haftung nach Aufwand durchgetestet, um danach auf der Grundlage einer sauberen Detailspezifikation realisiert zu werden. Nicht so im Bahnwesen: ohne Prototyp, ohne Lauferfahrung (die Testfahrten mit WAKO fanden nach Vertragsabschluss statt) wird eine Schlüsseltechnologie unter Vertrag genommen mit allen Zusagen und vertraglichen Folgen, die eigentlich nur für bewährte Technik vereinbart werden können. Wie war sowas möglich? Die Antwort ist einfach: existenzieller Grossauftrag auf der einen – skrupelloses Beschaffungsverhalten auf der anderen Seite. Und beide Seiten zahlen heute einen hohen Preis für ihr Marktverhalten.

Anschrift des Verfassers:

Bertrand Barbey, Dr.oec. HSG, lic.iur.

RailöB GmbH, bertrand.barbey@railoeb.ch